Il Bernareggi

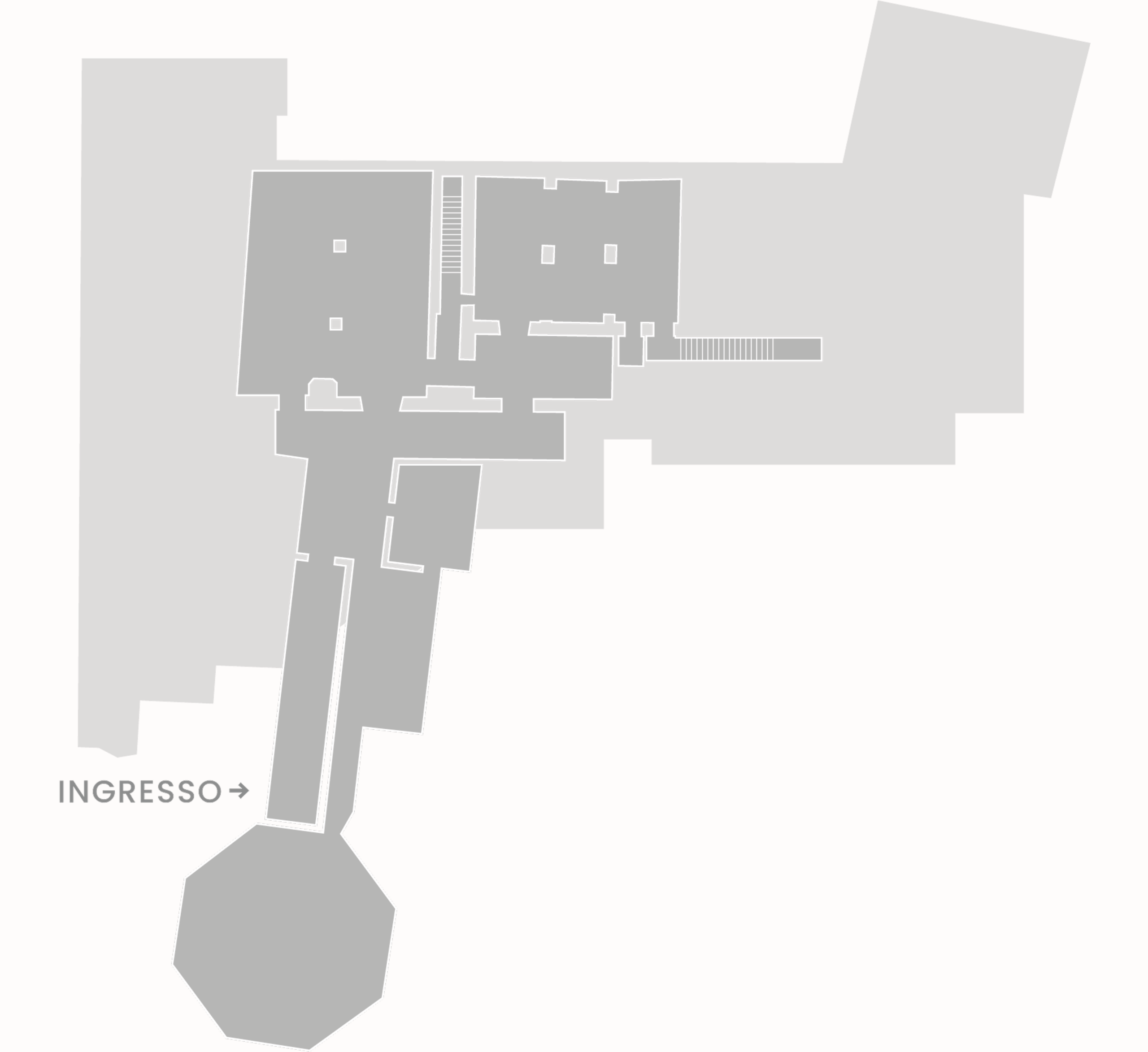

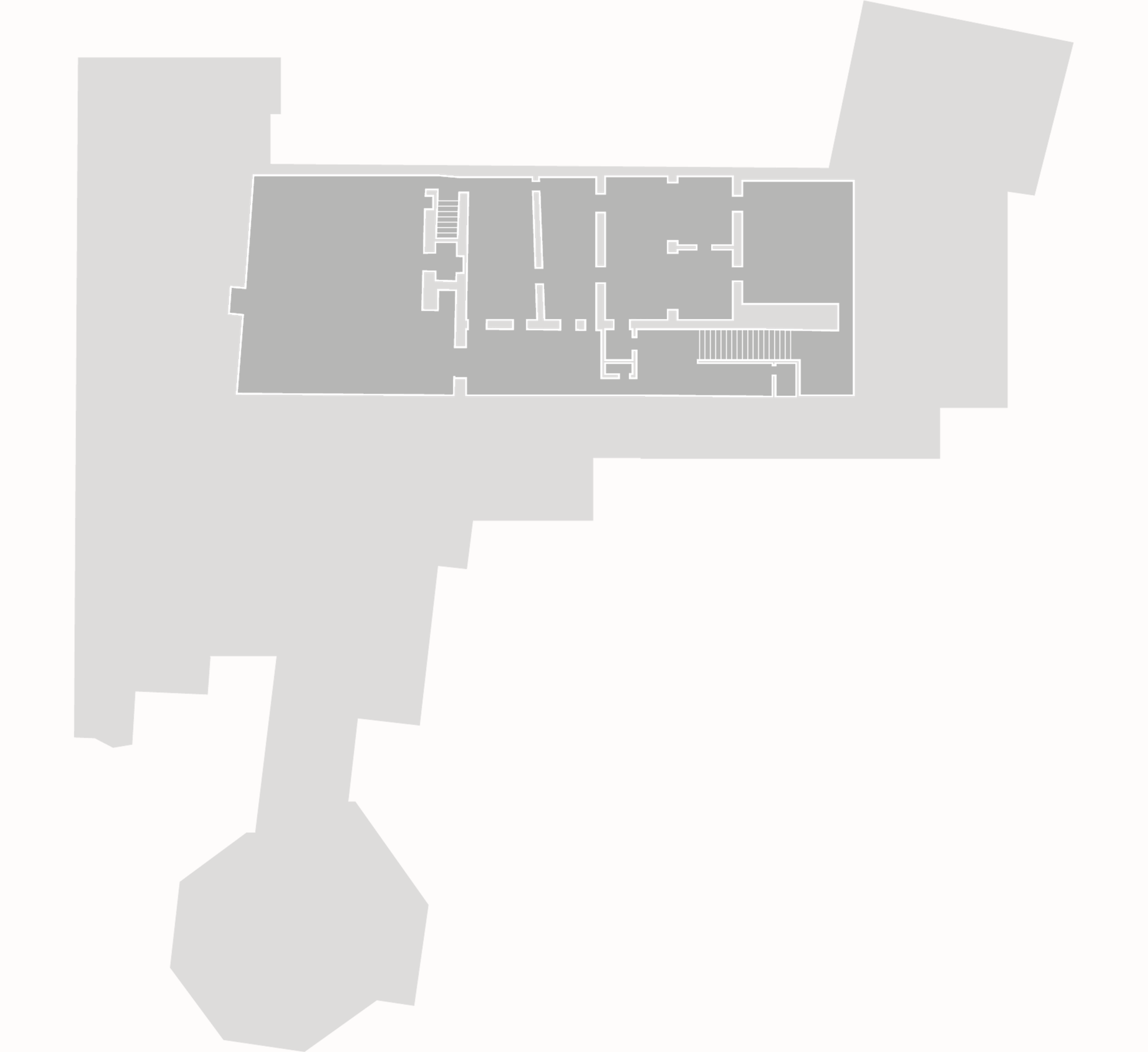

Palazzo

Vescovile

e Aula Picta

Servizi

Una dimora per la Chiesa di Bergamo

Il cuore del nuovo Bernareggi batte tra le mura dell’antico Palazzo vescovile, tornato a nuova vita dopo un lungo restauro che ha riportato alla luce domus romane, mura medievali, affreschi rinascimentali: tracce e storie rimaste a lungo in silenzio.

Nelle sue sale sono esposte più di sessanta opere, firmate da nomi che hanno fatto la storia dell’arte: Lorenzo Lotto, Giovan Battista Moroni, Evaristo Baschenis, Giacomo Manzù.

Un racconto per immagini che attraversa sette secoli di storia e di spiritualità.

Fulcro del percorso, l’Aula Picta: l’antica sala delle udienze del Vescovo, affrescata nel XIII secolo, dove scene della Vita di Cristo convivono con visioni escatologiche e bestiari medievali. In essa il Vescovo riceveva ospiti di riguardo, rogava importanti documenti e amministrava la giustizia. Iconografie sacre e profane dialogano sulle pareti della sala, dove gli episodi della Vita di Gesù convivono con curiose creature fantastiche, permettendo al visitatore di immergersi nel variegato immaginario medievale.

Orari e biglietti

Lunedì – mercoledì – giovedì

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì – sabato – domenica

dalle 10.00 alle 18.00

Martedì chiuso

Biglietto unico

(consente l’accesso al Palazzo vescovile, all’Aula Picta, al Battistero e all’Antica Cattedrale)

€ 10,00

Verificare sul sito le riduzioni per alcune categorie di visitatori.

Guarda alcuni dei capolavori

Madonna con il Bambino e l’albero di Jesse

1380-1450 circa

Bottega inglese

Sala I

Altarolo di San Benedetto

Bottega di Benedetto da Maiano e Giovanni Angelo Mirofoli

Sala I

Sant’Agata

Bergamo, notizie dal 1493 al 1533-1545

Bernardo o Antonio Marinoni

Sala II

Cristo morto nel sepolcro tra due angeli

1475-1480 circa

Alvise Vivarini

Sala II

Gloria di San Bernardino tra i Santi Francesco, Ludovico di Tolosa, Chiara e Antonio di Padova

1505-1515 circa

Jacopino de’ Scipioni

Sala II

Come arrivare

Con l'autobus

Linea 1 da Stazione fermata Colle Aperto oppure linea 3 da Via Galileo Ferraris 1 (Ostello Monterosso) a Colle Aperto

Con la funicolare

Da Stazione inferiore a Piazza Mercato delle Scarpe (Stazione superiore)